Negros en la selección española

No era racismo. O si era. Vete tú a saber. El caso es que era un entrenamiento. Y había cámaras. Y se vio todo. Era el año 2004. Luis Aragonés era el seleccionador. José Antonio Reyes el niño bonito. El de Hortaleza llamó a un aparte al de Utrera y le dijo aquello de al negro de mierda dígale que usted es mejor que él. La arenga iba dirigida contra Thierry Henry, estrella del Arsenal y compañero en la delantera de José Antonio Reyes.

Se lió parda. Racismo, inquisición y todo el rollo de las colonias. En Inglaterra nos pusieron a parir. No los hay más papistas que el papa. ¿Era racismo? No. No era racismo. Era una expresión racista. Son cosas distintas. La primera es repugnante. Yo a la segunda le pondría el calificativo de triste. El racismo está intrínseco a la condición humana. Lo estuvo, lo está y lo estará. Las expresiones racistas se corrigen con educación y valores cívicos. Hay menos de las que hubo y hay más de las que habrá. Las expresiones homófobas, racistas o machistas afortunadamente irán feneciendo generación tras generación. La homofobia, el racismo y el machismo siempre formaran parte de la humanidad. Thomas Jefferson escribió aquello de que todos los hombres han sido criados iguales con derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad, pero luego tenía 4.000 hectáreas en propiedad y 135 esclavos a los que les negó la liberación. Al menos no los azotaba como hacía George Washington.

El caso es que en España no abundaban los negros. Luis Aragonés conoció a unos cuantos, pero Luis fue un futbolista de élite que compartió duchas y vestuarios con trancas de color azabache. Para el común de los mortales ver un negro era un asunto paranormal. Mi padre, niño del rural gallego de los 60, siempre cuenta que la primera vez que vio a un negro fue en las fiestas de su pueblo. Era un feriante que acoplaba una atracción. Ningún niño se montó en aquellos caballitos. Todos pasaron la tarde detrás de una pared, ocultos, mirando a aquel joven de tez oscura que parecía un extraterrestre a ojos de aquellos zagales.

Suponemos que en Madrid o Barcelona el relato causará cierta gracia, pero tampoco es que en las grandes ciudades los negros fueran algo común. En 1980 había 200.000 extranjeros en España (0,5 % de la población) y la mayoría eran blancos sudamericanos. En 2020 eran 5.400.000 (11,5 % de los residentes) los extranjeros censados. En 2024, únicamente tres años más tarde, ya eran 6.300.000 (13,1% de los habitantes). La diferencia en cuarenta años ha sido demencial.

La condena de la esclavitud es un hecho históricamente reciente. Todas las sociedades, sin excepción relevante, han contado con esclavos, desde los egipcios a los ingleses pasando, por supuesto, por los españoles. Lo singular del caso hispano es que de todas las potencias esclavistas europeas que ha habido la española ha sido, con diferencia, la más indulgente.

Como tengo dichas en otras ocasiones conviene ponerse las gafas de la historia. En términos morales la esclavitud es algo infame. En términos históricos la esclavitud es una institución económica. Hasta la propagación de la mecanización, el sistema de producción necesitaba de abundante mano de obra. Así nacieron sectores enteros de población cuya naturaleza era esa; la esclavitud. Era esta una vida sin dignidad humana, que no pobre, ya que, principalmente en tiempos antiguos, en la mayoría de las ocasiones vivía mejor el esclavo que el pobre.

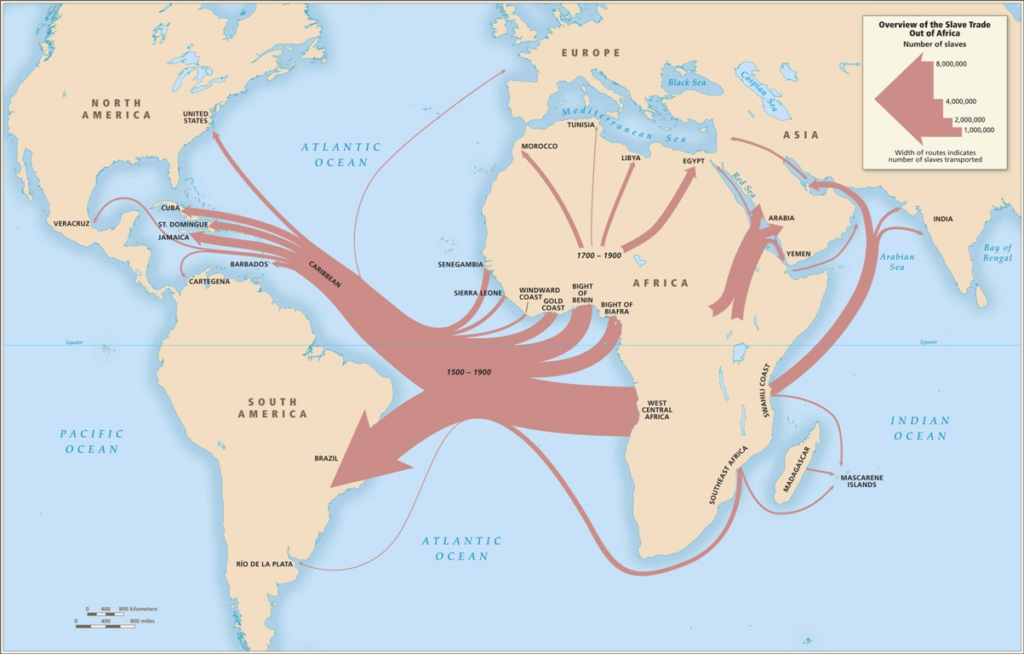

La esclavitud pasó a ser un negocio multimillonario a partir del siglo XVI. A través de ese oficio lucrativo, aunque asqueroso, colonizarían bastos territorios de América con un número muy limitado de militares y civiles portugueses, españoles, ingleses, franceses o neerlandeses (también había esclavos blancos pululando los puertos del Mar Negro y de Oriente Medio, ya que rubios eslavos y morenos ibéricos abundaron en las cortes de sultanes otomanos). Los portugueses fueron los que le pusieron el cascabel al gato (el 40% de los esclavos africanos acabaron en Brasil) a lo que siguieron luego los españoles, pero de una manera mucho más residual, a pesar de lo que la Leyenda Negra nos ha hecho creer.

Mujer del Renacimiento y ferviente católica, Isabel patrocinó el viaje de Colón a las Indias no con afanes aventureros ni económicos, sino con la idea de instaurar una monarquía cristiana. La esclavitud era incompatible con su ideal político y religioso. Su misión era evangelizar a todos los nativos. Y ningún cristiano podía ser esclavo. La culminación de este planteamiento es el testamento leído tras la muerte de Isabel la Católica en 1504. Con la mentalidad de la época era algo extravagante e inaudito, pues nunca antes una potencia vencedora había decidido no esclavizar al vencido.

Se establecieron entonces las encomiendas, en las que se concedía a un español un número determinado de indígenas como mano de obra. Eran los líderes indígenas los encargados de movilizar el tributo y la mano de obra asignada. A su vez, los encomenderos debían asegurarse de que los nativos de la encomienda recibieran instrucción en la fe cristiana y en la lengua española y protegerlos de agresiones externas. Hubo problemas. Claro. A 7.000 kilómetros de distancia las órdenes y las sanciones llegaban con meses de retraso, por lo que muchas de esas encomiendas pasaban a ser esclavitudes encubiertas.

Hasta que en 1530 Carlos I reconociese el derecho a la libertad, a la propiedad privada y al cristianismo de todo nativo. Los conquistados en la Pampa, en México o en el Perú nunca serían esclavos. Éste último punto se antoja trascendental y es radicalmente moderno para la época.

Dado que los nativos americanos ya no podían ser esclavos, es entonces cuando se mira al mercado esclavista africano. Por entonces Lisboa era el centro negrero mundial por excelencia. Los portugueses llevaban años cambiando manufacturas y cereales por el oro y los seres humanos que los jefes tribales africanos y los árabes del Magreb les proporcionaban. A ese mercado se sumaron rápidamente los españoles porque, en términos legales, los negros ya eran “esclavos por naturaleza”.

Se calcula que sólo en el siglo XVII llegaron 250.000 esclavos negros a América. Pero eso era sólo el inicio. En 1714, tras el Tratado de Utrecht que puso fin a la hegemonía hispana, Londres ocupó el lugar de Lisboa como puerto mercantil de la esclavitud. Para el siglo XVIII ya eran siete los millones de esclavos africanos enviados a América.

Pero seguimos sin contestar a la pregunta; ¿por qué hay tan pocos negros en las antiguas colonias españolas? La respuesta está en la doctrina católica. Aun siendo esclavos, a todo aquel negro que se convertía al catolicismo se le integraba en la sociedad. Es más, en la América española el esclavo podía comprar su libertad. En las colonias inglesas o neerlandesas, esclava era toda la familia. En las españolas los hijos de un esclavo dejaban de serlo (al menos en la teoría). De ahí que exista abundante documentación de la existencia de cientos de negros que escapasen del dominio inglés para buscar cobijo en la Florida española.

Cuando hace ahora dos siglos llegó el momento de las guerras de independencia en América, la mayor parte de los nativos se alineó con la Corona española. Veían en la metrópolis una institución capaz de garantizar sus libertades y sus costumbres. Los criollos, los hijos del mestizaje (fruto de las revolucionarias ideas de Isabel la Católica el mestizaje diferenció la colonización hispana de todas las demás potencias europeas), eran los que querían acabar con las costumbres indígenas. Cuando Simón Bolívar llegue al sur de Colombia en 1820 escribirá, entre horrorizado y sorprendido, que sus enemigos más encarnizados eran indios nativos.

Perdidas las colonias norteamericanas, desde el Imperio Británico se presiona para abolir la esclavitud, lo cual se hará efectivo en 1833. No es un acto de fe, dado que seguirán esclavizando de facto a los africanos durante el siglo XIX, más los esclavos dejarán de existir como mano de obra en las Islas y se perseguirá y juzgará a aquellos que trafiquen con personas por todo el Atlántico. Presionados por los británicos, el resto de naciones europeas y las nuevas naciones sudamericanas aceptarán la nueva realidad con celeridad.

No será ese el caso de Estados Unidos, que no abolirá la esclavitud hasta 1865 tras una cruenta guerra civil, o de Brasil, que no lo hizo hasta 1888, tras más de medio siglo de independencia. España no acabó con la esclavitud hasta 1880, manteniendo viva esa sucia realidad en Puerto Rico y Cuba para gloria de las compañías negreras de Bilbao, Cádiz o Barcelona. Y con todo habrá que esperar al siglo XX para ver al mayor negrero de la historia, el industrial alemán Alfred Krupp. Cierto día, en una reunión con Hitler, le comentó que antes de gasear, asesinar o encarcelar a elementos desafectos, siempre era mejor hacerlos trabajar hasta la muerte para aumentar la producción bélica. Se estima que en las fábricas Krupp trabajaron unos doce millones de esclavos. Alfred tuvo bajo sus órdenes directas a unos 200.000.

Volvamos al siglo XIX. Es entre 1820 y 1880 cuando la esclavitud financiada por España se torne en real. Se estima que llegaron el doble de esclavos al caribe español en esos sesenta años que en los dos siglos anteriores. Y coincidió en el tiempo cuando desde el Imperio Británico se prohibía y se luchaba contra la esclavitud. De ahí la mala, y en cierto modo injusta, fama española. El malagueño Pedro Blanco, uno de los mayores negreros de la historia, había hecho su fortuna traficando entre Sierra Leona y La Habana hasta que en 1850 sus barcos fueron arrasados por la marina británica. Ese hecho incendió a la opinión pública inglesa en el momento en el que la alfabetización se había generalizado y el periódico era devorado por las masas. Fue así como, a pesar de ser la potencia europea más restrictiva con la esclavitud, la Leyenda Negra y el derrumbe hispano en el siglo XIX hizo que a ojos de la sociedad ilustrada España quedase como un país rancio y anquilosado.

— NEGROS EN LA SELECCIÓN ESPAÑOLA —

El primer partido de la selección española tuvo lugar en 1920 en Amberes. Fue llegar y besar el santo porque España logró la medalla de plata en aquellos Juegos Olímpicos. No estaba allí presente Paulino Alcántara, el hombre con el récord de goles anotados en la historia del FC Barcelona hasta que Leo Messi lo pulverizó en 2014. Paulino debutó con La Roja en 1921 a los 25 años. Antes había sido internacional con Filipinas. Pero la primera gran figura del fútbol español no era negro, sino blanco con ligera tez morena. Hijo de militar español y de una joven filipina había nacido dos años antes de que España perdiese sus colonias en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Cubano era Chus Alonso (3 veces internacional), centrocampista del Real Madrid de la posguerra y autor del primer gol en Liga en el Santiago Bernabéu. Alonso había nacido en una Cuba ya independiente, pero sus padres eran asturianos. Para entonces nadie emigraba a España, sino que eran los españoles los que emigraban al extranjero debido a la carestía y la falta de libertades del Franquismo. Y aun así había quien soñaba con vivir bajo el paraguas del Caudillo. Es el caso de Laszlo Kubala (19 partidos) y Ferenc Puskás (4 partidos). Ambos húngaros de nacimiento y ambos acabarían siendo figuras en España e internacionales con su país de adopción. Junto a ellos, a caballo entre los 50 y los 60, estará Alfredo di Stéfano (31 partidos). En todo caso todos ellos eran nacionalizados y todos eran blancos. Caso de los argentinos Rubén Cano (12 internacionalidades) y Juan Antonio Pizzi (22 partidos), el paraguayo Eulogio Martínez (8 internacionalidades) o el brasileño Diego Costa (24 encuentros).

Dado que España durante el Franquismo pasó a ser país de emigrantes también contamos con casos de futbolistas que son hijos de padres que hicieron la maleta buscando un futuro mejor. Es el caso de José Eulogio Gárate (18 internacionalidades) que nació en Argentina, aunque a los pocos meses ya estaba de vuelta en España. Algo más, concretamente ocho años, fue lo que tardó Roberto López Ufarte (15 partidos) en dejar Marruecos y volver a Irún. Cuatro años eran los que tenía Álvaro Cervera (1 encuentro con España) cuando llegó a Tenerife procedente de Guinea Ecuatorial donde trabajaba su padre.

Con los años la diáspora española se europeizó hasta que la llegada de la democracia hizo que esos emigrantes se convirtiesen en retornados. Así muchos niños nacidos en los 60 y 70 pasaron a ser futbolistas españoles de pleno derecho entre la última década del pasado siglo y la primera del presente. Nos referimos al suizo Luis Cembranos (1 partido), al francés Armando Álvarez (2 partidos), al danés Thomas Christiansen (2 partidos) o al nacido en Alemania Curro Torres (5 internacionalidades).

Todos ellos son blancos.

El primer negro de la selección tendría que haber sido Miguel Jones. Jones sí que era negro. Su padre era un destacado político en la entonces colonia española de Guinea, pero al poco se trasladó a vivir a Bilbao. Miguel era hincha del Athletic, pero nunca pudo jugar con el club de sus amores ante la estricta política de fichajes que entonces tenían los leones. De aquella no valía con formarse en Euskalherria, también había que haber nacido en territorio vasco. El caso es que Jones acabaría haciendo carrera en el Atlético de Madrid. Jones llegó a estar convocado para un partido de la selección española ante Rumanía, pero no pasó de hacer ejercicios de calentamiento en la banda y se perdió una oportunidad histórica.

Hubo que dar un salto en el tiempo.

El primer negro que jugó con España fue Vicente Engonga Maté. Debutó un 23 de septiembre de 1998 en Granada en un encuentro amistoso ante Rusia. El seleccionador era José Antonio Camacho que contó con su presencia en 14 partidos y lo convocó para formar parte de la plantilla de España en la Eurocopa 2000. Sus padres eran guineanos y, aunque había nacido en Barcelona, pasó su infancia en Torrelavega. Engonga, y sus tres hermanos, pudieron ser internacionales con Guinea Ecuatorial, pero la federación africana no tenía forma de costear los futuribles viajes de España a África. El tiempo pasó y Vicente, el mejor de ellos, debuta en Primera con el Real Valladolid a los 26 años. Era una edad tardía, pero acababan de comenzar los 90, años de doble pivotes, medios de contención y robar antes que pasar. Engonga era duro y trabajador, un Makelelé a la española. Hizo carrera en el RC Celta antes de formar parte de alguno de los mejores años de la historia del RCD Mallorca.

Antes, concretamente cuatro años antes, había debutado Donato Gama da Silva. Negro, negrísimo. Pero no era un negro español. Donato (12 internacionalidades) era brasileño y se había nacionalizado español tras su exitoso paso por Atlético de Madrid y RC Deportivo. También negros nacionalizados eran los brasileños Catanha (3 internacionalidades) o Marcos Senna (28 partidos) el negro más victorioso, ya que llegó a proclamarse campeón de la Eurocopa 2008.

Los nuevos tiempos han hecho que ya no sea extraño ver a un negro vistiendo la camiseta de la selección. Muy recientes son los casos de los mestizos Thiago Alcántara (46 internacionalidades) o Rodrigo Moreno (28 partidos). España es hoy país receptor de emigrantes y se ve en la composición de estos nuevos futbolistas. Adama Traoré (8 partidos) nació en Hospitalet, pero es hijo de padres malienses que se instalaron en Barcelona a finales de los 80. A España también emigraron a inicios de los 90 los Williams, cuyo primer hijo Iñaki (1 partido) nació en Bilbao y el segundo Nico (25 internacionalidades de momento) lo hizo en Pamplona.

Es obvio que cuando se introduzcan en la elite todos aquellos futbolistas nacidos en el nuevo siglo el número de negros en la selección se asemejará a lo que ocurre en otros países europeos del entorno, incluyendo a la hasta no hace mucho aria Alemania. Es cierto que el peso de la emigración latinoamericana mitigará este efecto y España se parecerá más en sus alineaciones a Italia que a Francia o a Portugal, pero es innegable que los tiempos cambiarán y lo que antes era una rareza ahora será una certeza. Se pensaba que el líder de esa generación sería Ansu Fati (10 internacionalidades), un africano que a los seis años vivía en Sevilla junto a su familia y que tres años más tarde entraba en las categorías inferiores del FC Barcelona. No fue así. Lo será el ya campeón de la Eurocopa y también producto de Can Barça Lamine Yamal (17 internacionalidades a los 17 años) de padre marroquí y madre ecuatoguineana criado en Mataró. Quién sabe si será la estrella del Mundial 2026 formando una delantera negra y campeona junto al ya citado Nico Williams y al delantero melillense Samu Omorodion (1 vez internacional de momento). Quizás. Y quizás uno de esos tres marque el gol de la victoria mundialista tras pase de Alejandro Balde (7 internacionalidades), lateral negro barcelonés de madre dominicano y padre bisauguineano.

Otras historias relacionadas

¿Qué futbolista ha sido más veces internacional con España? (una historia contrafactual sobre las leyendas que han vestido La Roja)

¡A mí, Sabino que los arrollo! (de la plata de Amberes y el primer partido de la selección española)

El último partido de la República (cuando España saltaba al campo con las medias moradas)

Día de la Hispanidad 1969 (un partido especial jugado al otro lado de la valla de Gibraltar)

Historia contrafactual del Balón de Oro español (una historia de futbolistas españoles desde 1930 a 2023)

La filosofía del Athletic (la peculiar idiosincrasia de un club singular)

Twichenrique (exabruptos y otras lindezas del seleccionador Luis Enrique)

Historia contrafactual de la Eurocopa 2008 (¿y si no hubiese habido tiki-taka?)