El cumpleaños de Hitler (2ª parte)

Goebbels y Hitler subieron al Mercedes 280S blindado camino del Estadio Olímpico Adolf Hitler. Según el plan trazado por el ministro de Propaganda, una vez finalizase la ceremonia de inauguración invitarían a subir al auto a Himmler con la excusa de tratar pormenorizadamente el dispositivo antiterrorista de los JJ.OO. Ocurre que, iniciado el camino de vuelta, a la altura de la Avenida de la Victoria (antiguamente Charlottenburger Chaussee) un artefacto explosivo estallaría en los bajos del Mercedes llevándose la vida de los tres jerarcas nazis. Se cumpliría así el deseo del Führer quien, consumido por el alzhéimer, había decidido inmolarse y dejar la dirección del III Reich a Albert Speer.

Para Hitler Berlín era una ciudad decadente. Allí el NSDAP había cosechado históricamente sus peores resultados cuando los nazis aun aceptaban el juego democrático. Como austriaco, consideraba la capital prusiana un lugar alicaído y simple y su objetivo siempre fue convertir a Berlín en un nuevo París, en una Roma imperial, o en una nueva Babilonia.

Los 81 países en los que se dividía el mundo entonces participaron en los Juegos Olímpicos. Se esperaba que el medallero lo liderase el III Reich. A la altura de 1972 Alemania ocupaba la mayor parte del territorio de Europa central y oriental, desde Bruselas al oeste hasta Kiev en el este y desde Tallin al norte hasta Creta al sur. Estados Unidos era el único país capaz de hacerle frente, aunque tanto Gran Bretaña, como Francia e Italia contaban con enormes deportistas con talentos procedentes de sus colonias africanas. Francia poseía la mitad de territorio continental que antaño, pero se le había permitido explotar una vasta zona africana. Se esperaba también gran actuación de las pujantes democracias sudamericanas, de los comunistas chinos y de la India, socio comercial preferente de Estados Unidos y la única democracia exitosa en Asia.

Speer había diseñado el Prachtallee (paseo de los esplendores) que recorría la ciudad de norte a sur. Con Berlín como eje, dicha avenida se tornaba en autopista de más de 3.500 kilómetros de largo conectando Nordstorn, una nueva ciudad creada en el Círculo Polar Ártico, con la Roma regida por Humberto II al paso de numerosos monumentos que recordaban a los caídos en la guerra.

En todo caso, recordemos que la ambición de Hitler era crear un nuevo Berlín a través del tradicional eje este-oeste. Para ello, al oeste de la puerta de Brandemburgo, y para continuar con los bulevares de Under den Linden, se atendió a crear una amplísima y rectilínea avenida que desde la citada puerta atravesase el Tiegarden, bordease la columna de la victoria prusiana y cruzase por un puente el último meandro del río Spree, camino de una zona residencial que culminaría con la explanada del aeropuerto de Tempelhof. Hitler había dado carta blanca a Speer para no escatimar en gastos y usar a terroristas y disidentes como mano de obra esclava. El proyecto había finalizado años atrás, pero se seguían derribando viejos edificios y reinstalando a ciudadanos, dando siempre la sensación de que Berlín era una ciudad en continua transformación que superaba ampliamente los diez millones de habitantes.

Cuando Hitler y Goebbels subieron al Mercedes camino del Estadio Olímpico, el Führer echó la mirada atrás y contempló lo que su mente había trazado y Speer había ejecutado. Abandonó el edificio de la segunda cancillería, su palacio residencial. Allí, había almorzado horas antes junto a los miembros más destacados del equipo olímpico alemán. El refrigerio había tenido lugar en el salón Federico Barbarroja, una descomunal estancia que doblaba en tamaño el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles.

Había hasta tres cancillerías presentes a lo largo de la llamada Avenida Hermann Göring, nombre con el que fue rebautizada ese mismo año la Avenida de la Victoria en honor a la memoria del orondo jefe supremo de la Luftwaffe. Hitler iba a realizar el corto viaje hasta el estadio ante la aclamación de miles de berlineses. Esto era así porque en los desfiles y en las grandes ocasiones el tráfico rodado tenía lugar en el exterior. En el día a día, tan sólo los servicios públicos y los vehículos oficiales compartían trayecto con los transeúntes. El resto del tráfico rodado compartía subsuelo con el metro gracias a un descomunal túnel que seguía el eje de la avenida de forma subterránea.

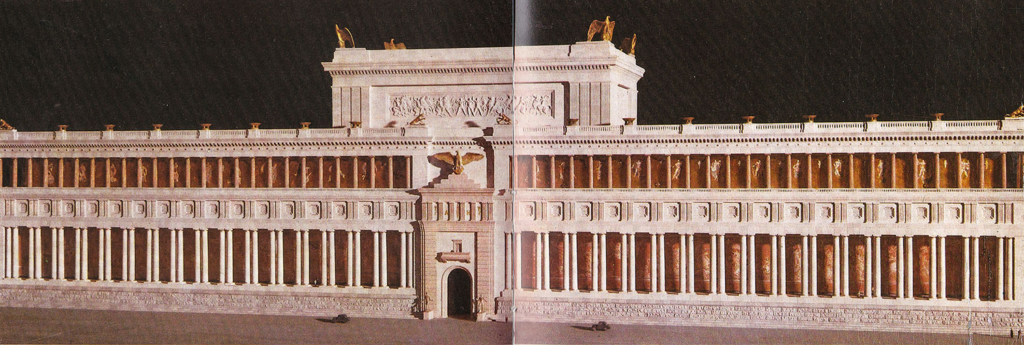

Al poco de salir de la cancillería y acceder a la Avenida Hermann Goring, en su extremo norte, se ubicaba un gran foro abierto conocido como Grober Platz, con una superficie de alrededor de 350 000 m². El conocido comúnmente como Palacio de los Foros Populares tenía capacidad para albergar a 150.000 personas y era el lugar donde se celebraban los grandes actos del Partido Nazi. La idea era superar al Panteón romano construido 2.000 años atrás y mantenerlo en funcionamiento al menos un par de siglos. En la parte sur de la gran plaza se ubicaba el nuevo edificio de la Wehrmacht. La antes majestuosa Puerta de Brandenburgo palidecía ante la magnitud de los edificios que ahora le hacían sombra. Al sur estaba en construcción la nueva terminal de la estación central de Berlín, con un movimiento de tierras de proporciones gigantescas.

Avanzando hacia el este, ante un estruendoso clamor popular, la comitiva del Führer se dispuso a atravesar el Arco del Triunfo. En total había dos en Berlín y muchos más por todo el III Reich. El más pequeño se situaba al este, dirección Moscú. Tenía tres veces más altura que el parisino y tenía grabado el nombre de todos los caídos en el frente oriental durante la guerra. Estaba situado a las afueras de Varsovia para dar la bienvenida a todos aquellos eslavos que osasen penetrar en Alemania. A partir de ahí, y hasta llegar a Berlín, la autopista estaba adornada con enormes monolitos acabados con la esvástica nazi. Cuando la autopista se convertía en avenida al llegar a los arrabales de Berlín, amplísimos bulevares adornados con artillería soviética capturada durante la guerra recordaban lo sangriento del camino entre Moscú y Berlín.

Pero aquel era el camino a la oscuridad. El camino de la luz, el que de Berlín salía dirección oeste rumbo a París, se iniciaba con un descomunal Arco del Triunfo que superaba en hasta diez veces al diseñado por Napoleón. Hubo de hacerse numerosas pruebas de construcción para ver si el terreno era suficientemente sólido para soportar los pilotes de hormigón. Con sus 500 metros de alto en su interior estaban grabados todos los caídos en el frente occidental tanto durante la I como durante la II Guerra Mundial.

Traspasado el Arco del Triunfo, es turno del Volkschalle, otro edificio granítico diseñado para soportar el peso en terrenos pantanosos. El Volkschalle de 200 metros de altura y con una cúpula diez veces más grande que la basílica de San Pedro, es la sede de una inoperante Comunidad Europea. La inmensidad de su cúpula y la condensación provocada por los allí reunidos provocaban la aparición de una neblina artificial. Allí se reúnen los catorce países que conforman una Unión Europea que funciona bajo los designios del Reich alemán. Las banderas de todos los países se presentan ante la fachada principal, coronada por una enorme esvástica, la más grande del planeta, que en días ventosos es vista prácticamente en cualquier rincón de Berlín.

Avanzada ya la avenida, la comitiva presidida por el Führer, se adentra en el estadio que lleva su nombre. Creado ex proceso para los JJ. OO venía a sustituir al estadio olímpico de 1936. Se trataba de un edificio construido en un tiempo récord de apenas doce meses por más de 4.000 obreros que trabajaban día y noche para acelerar la finalización del edificio. Como reflejan las cifras el esfuerzo en mano de obra era mayúsculo, así como las energías y recursos de sus ingenieros. El granito era el material preferido para todas esas nuevas edificaciones, pero se encontró el problema de que no había suficiente en el Reich como para satisfacer los diferentes proyectos arquitectónicos. Ante la posibilidad de quedarse sin abastecimiento de ladrillos (su materia prima principal) Speer mandó crear una fábrica en el Campo de Concentración de Sachsenhausen, donde los prisioneros trabajaban como esclavos día y noche.

Se trataba de una montaña de granito y acero con capacidad para 400.000 personas. Hubo que cotejar procedimientos matemáticos y usar la tecnología que años atrás había permitido que una bandera nazi ondease en la Luna en un hito jamás antes alcanzado por la humanidad. El estadio se sostenía con cables de acero con ornamentación de mármol y hasta ribetes de oro en el palco, desechando por completo materiales baratos como el PVC, salvo para detalles insignificantes. Los materiales de construcción fueron suministrados de la propia Alemania, los equipos eléctricos de los Países Bajos y la madera de roble para los asientos de los espectadores fueron traídos desde Ucrania. El vidrio se trajo de Bohemia y de los cables de acero se encargó Polonia. Las impresionantes columnas sostenían un espacio de 227.000 m², que tras el evento vería reducida su capacidad a 300.000 asientos. El Estadio Olímpico Adolf Hitler tenía ocho pisos y 60 metros por encima las azoteas del estadio. Contaba también con un pabellón anexo de 60 metros de largo, suficiente para cubrir la sección de los soportes.

Aquello era digno de dioses.

Iba a comenzar la ceremonia de inauguración.

Más de 70.000 jóvenes de la Juventudes Hitlerianas proporcionarían un espectáculo imaginativo, armónico y deslumbrante. La música, la danza, la gimnasia y la acrobacia facilitarían dos horas de entretenimiento presencial y televisivo inaudito.

81 países tomaron parte en la sesión inaugural de los Juegos. La salida de los participantes, como es tradicional, se inició con la presencia, en primer lugar, de Grecia. Por orden alfabético fueron desfilando los deportistas. A los comunistas siberianos de la URSS se les permitió desfilar sin bandera como protesta al régimen nazi. El público, aleccionado por la propaganda, reaccionó con un gélido silencio que asustó hasta al más valiente de los rebeldes. Mientras, Estados Unidos y algunas de las democracias sudamericanas decidieron salir con bandera al viento y sonrisa de oreja a oreja, pero torciendo el gesto al pasar por delante del palco presidido por el Führer. Lo cierto es que dio igual. La espectacularidad de la ceremonia fue tal que los gestos reivindicativos y de protesta sonaron ridículos ante la majestuosidad de lo allí preparado por los nazis. Alemania, que cerró el desfile, pasó triunfante dando la vuelta olímpica al estadio con los acordes del himno nacional y una inmensa esvástica.

Por vez primera desfiló el equipo olímpico de Irlanda, compuesto por una docena de deportistas. Tras décadas de conflictos sociales y muertes violentas, los irlandeses lograran el año anterior su independencia bajo el beneplácito de Berlín. Para Londres fue una humillación más a cambio de poder mantener su ya decadente Imperio colonial.

Los 400.000 espectadores del estadio Adolf Hitler respondieron con gran calor ante la presencia de los equipos de los países amigos, y en una graduación de ovaciones podría afirmarse que Italia ganó la medalla de oro. Humberto II, monarca transalpino, aplaudía con júbilo, aunque entre bambalinas se mostró contrariado dado que tuvo que dejar su asiento a la izquierda del Führer a Richard Nixon, presidente de Estados Unidos. En la tribuna de personalidades también estaba Francisco Franco, general español, Emilio Médici, dictador brasileño y firme opositor a las democracias sudamericanas y Yaroslav Hunka, un neonazi que había vencido en las elecciones de Canadá bajo financiación alemana, quienes con ese golpe de efecto pretendían desestabilizar a Estados Unidos.

Pero el gran acontecimiento fue la presencia de Hirohito, emperador de Japón, considerado un semidios y al que sus súbditos sólo le conocieron la voz el día que por radio decretó la victoria japonesa en la II Guerra Mundial. Hirohito, de 70 años, iba por vez primera salir de su país para rendir visita a sus amigos nazis. La presencia de miles de hombres del Kenpeitai japonés en colaboración con la Gestapo alemana consiguieron un milagro que entusiasmó y sorprendió a espectadores de todo el mundo.

Estaba también Pierre Laval, presidente de Francia, y por Gran Bretaña Eduardo IX, el joven rey de Inglaterra. Era un secreto a voces que aquel jovenzuelo era el primer bebe probeta de la historia. Hitler había obligado a Eduardo VIII a divorciarse de Wallis Simpson ante la imposibilidad de la estadounidense a tener hijos. Obligado a casarse con la condesa alemana Irene de Solms, pronto se vio que lo de concebir no era problema femenino, sino masculino. La rubia alemana pudo haber yacido con otro hombre, pero los nazis querían dotar de sangre teutona al futuro rey de Inglaterra. Eduardo IX era joven, guapo, probeta y ferviente admirador del autoritarismo alemán.

Unas filas más abajo se encontraba su prima Isabel II, reina de Canadá y heredera legal del trono británico. Las antiguas colonias africanas británicas se mantenían bajo el control de Londres con el beneplácito de Berlín. No así las asiáticas, controladas desde 1945 por el Imperio Japonés del ya citado Hirohito. Australia se dividía en dos. La parte oriental, la rica, estaba bajo control nazi, mientras que, al occidente, traspasado un desierto infinito, se mantenía un gobierno independiente con el apoyo económico y la simpatía de Estados Unidos y Canadá. El presidente de Australia declinó acudir a la ceremonia de apertura.

Por supuesto estaba Ante Pavelic, dictador croata, el único al que alemanes e italianos permitían gobernar con libertad en Europa. De hecho, Hitler tenía cierto pánico a Pavelic, ya anciano, pero quien bajo sus dominios seguía ordenando gasear a desafectos, medida que los nazis habían ido aparcando con el paso de los años. Especial recibimiento tuvo la formación de Cuba, aclamados con su peculiar paso de oca, aunque menos marcial que el de los relevos de la Adolf Hitler Leibstandarte, la formación más legendaria de las SS. Los suizos portaron ramitos de flores, los mexicanos destacaron por su sobriedad y los húngaros fueron los más elegantes.

El acto se inició en completa oscuridad con la llegada de una réplica del módulo espacial que tres años antes había llevado a los astronautas alemanes a la Luna. La realización televisiva enfocó en ese momento la mueca de repulsa de Breznev y la sonrisa falsa de Nixon. Millones de violines y trompetas de las SS salieron de las cuatro esquinas del estadio para iluminar el palco cuando en ese momento apareció tras una puerta gigantesca Adolf Hitler. Tras el himno nazi, la orquesta, situada en los bajos del graderío olímpico, anunció, con música de Wagner dirigida por el italiano Ennio Morricone, el comienzo de la segunda parte de la ceremonia. En la pista de atletismo hicieron su aparición grupos ataviados a la manera de la Grecia antigua. Los varones portaron los cinco anillos simbólicos y las hembras rosas de distintos colores. Diez cuadrigas ambientaron este prólogo.

De Grecia a Roma, de Roma a Barbarroja y los nazis salvando al mundo. Para dulcificar el momento y para dar un aire juvenil hubo una actuación de The Beatles, un grupo de popnazi inglés, y una oda al veganismo. Aquello despertó una tímida sonrisa de Hitler, quien hacía años había abrazado la corriente vegana y quien había dado su nombre a una fundación que buscaba el más allá en la comunión con la tierra y la naturaleza, aunque sin demasiado éxito. A pesar de que los nazis habían cortado cualquier financiación a las distintas religiones de su vasto imperio los creyentes de medio mundo seguían yendo a escondidas a sus respectivos lugares de culto. Para los nazis lo más preocupante tenía lugar en Oriente Medio, donde sus grandes reservas petrolíferas se veían siempre amenazadas por musulmanes fundamentalistas.

Tras los actos tocó discurso. Arno Breitmeyer, Reichführer de la Federación Nacionalsocialista para la Educación Física, dirigió unas palabras para luego presentar a Avery Brundage, presidente del COI. Aunque Brundage era estadounidense, era un títere de los nazis. Racista empedernido, había conseguido bloquear que los negros recibiesen cualquier tipo de remuneración por el patrocinio deportivo, coto dedicado en exclusiva al deportista blanco. Un henchido Brundage alabó a la organización nazi antes de invitar a Hitler a inaugurar los Juegos. Visiblemente aquejado de párkinson, Adolf hizo un tosco gesto con la mano para evitar ayuda y consiguió ponerse en pie por sí mismo. Con el brazo en alto Hitler dio por inaugurados los Juegos antes de que las trompetas pusieran música a notas de Beethoven y la multitud comenzase a entonar el ¡Heil Hitler! a viva voz.

Tras ese extasiado momento, y ya con una fresca noche primaveral presente en el estadio, un complejo de luces pasó a iluminar la puerta principal del estadio en donde uno a uno fueron pasando 18 mitos del deporte alemán en representación del número de la suerte de los nazis (1 + 8; la posición en el alfabeto de las letras A y H de Adolf Hitler). Ulrike Meyfarth, Renate Stecher, Armin Hary, Jozef Schmidt y Christoph Höhne (atletismo), Roland Matthes (natación) Hilde Krahwinkel y Gottfried von Cramm (tenis). A la llegada de este último hubo división de opiniones. Tras haber sido encarcelado por homosexual, el régimen nazi le había dado la libertad a von Cramm por sus triunfos en Roland Garros. El peaje para el ya senil von Cramm había sido considerarse culpable y rehabilitado de su enfermedad. Luego aparecieron Herma Bauma (balonmano), Reiner Klimke (hípica), Rudi Altig (ciclismo) y Vera Caslavska (gimnasia), la cual, aunque nacida en Praga, era alemana a todos los efectos. La traca final la pusieron los triples medallistas en gimnasia en 1936 Konrad Frey Max Schmeling y Alfred Schwarzmann, los campeones del mundo de fútbol en 1954 Fritz Walter y Helmut Rahn y el actual capitán de la selección de fútbol Franz Beckenbauer. El sueño nazi era contar con Emil Zatopek, el campeón olímpico de 5.000, 10.000 y maratón en los Juegos de 1952, pero había logrado escapar a América y conseguir la nacionalidad estadounidense, donde hacía fuerte propaganda por la independencia de Checoslovaquia.

El último en salir fue Max Schmeling, el antiguo campeón del mundo de los pesos pesados que también había sido un notable paracaidista durante la Batalla de Creta. Los 400.000 presentes hicieron ondear las bengalas que la organización había dispuesto mientras una enorme esvástica nazi engullía a una gigantesca bandera olímpica. El izado se hizo por fornidos veinteañeros, todos ellos, huérfanos de guerra.

El pebetero era totalmente diferente al de 1936. El nuevo estaba localizado encima del palco de autoridades, justo en la vertical del asiento dorado que ocupaba el Führer. Se diseñó un sistema semiautomático que se abriese y elevase desde el centro del estadio la llama olímpica continuando con el tema recurrente del módulo lunar. El cohete que portaba el fuego olímpico, con forma de esvástica, se posó al lado del pebetero, momento en el cual Schmeling se hizo a un lado y en un instante nunca antes visto en la historia del olimpismo cedió los bártulos a Hitler para que encendiese el fuego. Fue una sorpresa. Era Beckenbauer quien tendría que haber encendido el pebetero, pero en el aparte de la reunión matinal en la Cancillería le habían desvelado en secreto el cambio de planes. Todo había sido idea de Goebbels. quien se había empeñado en que ese fuese el último recuerdo que la humanidad tuviese del Führer. Hitler había declinado el ofrecimiento en repetidas ocasiones, pero al final aceptó el capricho de su fiel acólito y se dispuso a encender la llama olímpica. En ese momento un contingente de 20.000 soldados de la Wehrmacht hizo su aparición mientras la Orquesta Filarmónica de Berlín entonaba el himno alemán.

La ceremonia había finalizado.

Todo había rozado la perfección. La sincronización fue absoluta. Hubo momentos repletos de entradas y salidas trepidantes. El espectáculo se salió de todos los moldes. En la vieja tradición olímpica nunca se había visto algo similar. Los nazis demostraron que a nivel de organización eran insuperables. La anécdota de la tarde la protagonizó un joven norteamericano, quien lució en el graderío una pequeña bandera de su país mientras que con un mechero intentaba quemar un banderín nazi. El acto propagandístico se sabría después, porque no llegó a televisarse. Tan sólo los allí presentes, en los cuatro espectaculares tableros electrónicos del estadio, pudieron apreciar el acto de locura de aquel idealista.

Acabada la ceremonia Hitler saludó a Eduardo IX con sinceridad y le preguntó por la salud de su familia. Se entristeció al ver a Franco tan viejo, y se acordó de todos aquellos que ya no estaban, caso del siempre simpático Mussolini, y que de una forma u otra le habían acompañado en aquellos años macabros de la II Guerra Mundial. Hasta asomó un ápice de angustia en su rostro al recordar el cadáver de Churchill cuando decidió suicidarse con una cápsula de cianuro mientras esperaba sentencia en los Juicios de Nuremberg. El caso es que, al haberle dado la mano flácida e inerte a Franco, se felicitó al haber tomado la decisión de dejar este mundo. Él no iba a acabar así.

Había una cena oficial a la que el Führer declinó acudir tal y como había pactado con Goebbels. Himmler iba a hacerlo en su lugar, pero fue Speer el que ocuparía el asiento en el opíparo banquete. A Himmler le extrañó el cambio de planificación a última hora. Él tendría que haberlo sabido. Mucho más le extrañó que Breznev no acudiese a la cena y enfilase la avenida dirección oeste rumbo a Tempelhof. Aquello no tenía sentido. La ausencia del dirigente comunista era una ofensa en toda regla y ni a Hitler ni a Goebbels les preocupaba lo más mínimo.

Himmler decidió que en cuanto llegase a su despacho haría un par de llamadas para averiguar que estaba a suceder. Mientras tanto se subió al Mercedes blindado y acompañó a Hitler en la parte de atrás. Joseph Goebbels enfilaba el asiento de copiloto. El vehículo tomaba rumbo este en dirección a la Cancillería.

– La ceremonia ha sido fantástica – dijo Goebbels mientras Hitler asentía con la cabeza -. Creo que superior a la de 1936.

– ¿Sabe? – replicó el Führer -, me gustaría que mis cuadros fuesen expuestos en una galería de arte en Linz, cerca de la casa donde nací.

Himmler alzó la cabeza y miró con extrañeza a Goebbels.

– Ha sido un honor mi Führer. Hubiese matado a mi madre por usted si me lo hubiese pedido sentenció Goebbels -.

Cuando Himmler se dio cuenta de lo que iba a suceder el coche saltó por los aires al poco de traspasar la Puerta de Branderburgo.

Adolf Hitler había muerto.

¡Sieg Heil!

Otras historias de nazis

El cumpleaños del Führer (primera parte del presente artículo)

El nazi bueno (el soldado nazi que conquistó la liga inglesa en dos artículos)

Evasión o Victoria (la mejor película futbolera en dos artículos)

Gino Bartali (el Schindler de la bicicleta)

El partido de la muerte (la increíble historia que inspiró a John Huston para Evasión o Victoria)

Rukeli (el gitano que peleaba para los nazis)

¡Scheiberlspiel! (el nacimiento del Wunderteam)

Halina Konopacka (una campeona olímpica en lucha contra la ocupación de Polonia)